Festival de cames

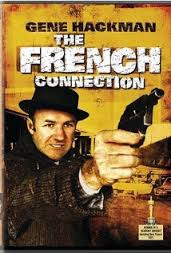

L’actualité nous le prouve, la drogue est partout. Des palaces de Bogoté au métro parisien, de la « French connection » (CBS-Fox) aux « Enfants du désordre» (Zeed Production), la face cachée de l’iceberg se fait de jour en jour plus claire. Le cinéma et la vidéo ne sont jamais. en reste. De « L’homme au bras d’or» (Antarès Travelling) à « Bird » (Warner), en passant par « Scarface» (Cc), voici, de long en large, un panorama noir et neige de la dope à travers le temps.

Tout d’abord, c’est l’éblouissement. La fragile sensation de bizarre réalité, qu’elle perçoit évasive, fragmentaire, floue. A peine entend elle vaguement les bruits épars et diffus du restaurant chic et cher où ses amis l’ont emmenée dîner. Elle évapore en plein, la douce Eve. Se croit oiseau piailleur dans une île désertée du fin fond Pacifique, puis entité marine, sous-nageant, vaporeuse, au milieu de poissons chats souriants et mutins. Elle s’imagine elfe, voguant façon sirène à l’orée des flots mauves sans vagues ni remous dans une mer de flammes noires, vindicatives et goulues. Là, elle sort de sa torpeur, incertaine, affolée. Regarde sans vraiment voir l’eau torve couleur jaune pâle de la cuvette des WC, chiotarde à n’en plus pouvoir, où elle se mirait sans complexe, accroupie, croyant voir «Le grand bleu». Un premier spasme abdominal la renvoie en arrière. Sa nuque heurte sans douceur la seringue et la cuiller. Elle s’en fout. Elle a trop mal… L’enfer de la dope, de tout temps d’actualité, prend aujourd’hui une place prépondérante dans notre vie de tous les jours, puisque celle-ci encombre aussi bien la une que la rubrique des faits divers de nos quotidiens. De l’accro «overdose» dans les toilettes d’un self aux exactions radicales de Pablo Escobar, le parrain du cartel de Medellin, d’une éventuelle réinsertion des camés purs et durs à l’odieux blanchiment de l’argent de la drogue par certaines banques, tout concourt à ne jamais laisser personne indifférent.

Tout d’abord, c’est l’éblouissement. La fragile sensation de bizarre réalité, qu’elle perçoit évasive, fragmentaire, floue. A peine entend elle vaguement les bruits épars et diffus du restaurant chic et cher où ses amis l’ont emmenée dîner. Elle évapore en plein, la douce Eve. Se croit oiseau piailleur dans une île désertée du fin fond Pacifique, puis entité marine, sous-nageant, vaporeuse, au milieu de poissons chats souriants et mutins. Elle s’imagine elfe, voguant façon sirène à l’orée des flots mauves sans vagues ni remous dans une mer de flammes noires, vindicatives et goulues. Là, elle sort de sa torpeur, incertaine, affolée. Regarde sans vraiment voir l’eau torve couleur jaune pâle de la cuvette des WC, chiotarde à n’en plus pouvoir, où elle se mirait sans complexe, accroupie, croyant voir «Le grand bleu». Un premier spasme abdominal la renvoie en arrière. Sa nuque heurte sans douceur la seringue et la cuiller. Elle s’en fout. Elle a trop mal… L’enfer de la dope, de tout temps d’actualité, prend aujourd’hui une place prépondérante dans notre vie de tous les jours, puisque celle-ci encombre aussi bien la une que la rubrique des faits divers de nos quotidiens. De l’accro «overdose» dans les toilettes d’un self aux exactions radicales de Pablo Escobar, le parrain du cartel de Medellin, d’une éventuelle réinsertion des camés purs et durs à l’odieux blanchiment de l’argent de la drogue par certaines banques, tout concourt à ne jamais laisser personne indifférent.

De drame médical et sociologique, le fléau est maintenant ouvertement reconnu comme phénomène économique. La production illicite de cocaïne, en Colombie, représentait, en 1988, une moyenne de 450 tonnes (soit 350 de mieux qu’en 1981) qui rapportaient net 4 milliards de dollars. Sans la drogue, même si son chiffre d’affaires ne représente que 2,5 % du Produit national brut, la Colombie coule. Problème épique, et malheureusement insoluble, parce que intimement lié aux réalités économiques du pays. On n’est pas très loin du scénario réalisé par Abel Ferrara, «The king of New York», où Christopher Walken interprète un parrain fou de la Mafia, qui trafique la drogue pour subvenir aux besoins curatifs d’un grand hôpital. Mais après tout, pourquoi pas? L’actualité, dans ce domaine, n’est-elle pas aussi folle? Le cinéma, miroir inféodé de toutes les tares, n’allait pas tarder à s’intéresser au problème. Dès 1917, dans «Le policeman», Charlot se piquait accidentellement avec l’aiguille d’une seringue contenant de la drogue et devenait littéralement enragé. Mais c’est dans les années 50 que, pour la première fois, deux films abordent de front l’aspect humain et authentique de la déchéance liée à la drogue. «Razzia sur la chnouf», adapté d’un roman d’Auguste Le Breton, est un polar noir réalisé par Henri Decoin en 1955. «Le Nantais» débarque des Etats-Unis pour restructurer le réseau de la drogue parisienne. En fait, il s’agit d’un inspecteur qui s’est introduit dans la filière pour mieux la démanteler. Tourné en grande partie dans des décors naturels, le film passionne le public par son côté documentaire, montrant sans fard les effets terribles de l’héroïne sur le comportement des intoxiqués. En revanche, la critique s’insurge de voir «tant de crimes et de vices complaisamment décrits». Un phénomène identique a lieu la même année, outre-Atlantique cette fois. La sortie de «L’homme au bras d’or», produit et réalisé par Otto Preminger, provoque une véritable levée de boucliers. Le code Hays, l’organe de censure officiel qui sévissait à Hollywood depuis 1928, déclarait : «Le trafic de la drogue ne doit être évoqué sous aucune forme: son existence ne doit pas être mentionnée pour ne pas éveiller l’attention des spectateurs». Il fallait tout le culot de Preminger et l’audace, de Frank Sinatra, qui accepte le rôle principal après avoir lu quelques lignes du script, pour oser braver ses foudres. Le résultat est hallucinant. Frankie Machine revient à Chicago après une longue cure de désintoxication. Mais les tentations de replonger sont grandes et il ne résiste pas longtemps. Ce formidable plaidoyer contre les méfaits de l’accoutumance annonce, par sa dureté et sa violence froide, les productions américaines des seventies consacrées à la drogue. Il est de bon ton, au milieu des années 60, de «fumer». Le monde artistique désacralise tout ce que les alcaloïdes pernicieux peuvent avoir de malsain.

De drame médical et sociologique, le fléau est maintenant ouvertement reconnu comme phénomène économique. La production illicite de cocaïne, en Colombie, représentait, en 1988, une moyenne de 450 tonnes (soit 350 de mieux qu’en 1981) qui rapportaient net 4 milliards de dollars. Sans la drogue, même si son chiffre d’affaires ne représente que 2,5 % du Produit national brut, la Colombie coule. Problème épique, et malheureusement insoluble, parce que intimement lié aux réalités économiques du pays. On n’est pas très loin du scénario réalisé par Abel Ferrara, «The king of New York», où Christopher Walken interprète un parrain fou de la Mafia, qui trafique la drogue pour subvenir aux besoins curatifs d’un grand hôpital. Mais après tout, pourquoi pas? L’actualité, dans ce domaine, n’est-elle pas aussi folle? Le cinéma, miroir inféodé de toutes les tares, n’allait pas tarder à s’intéresser au problème. Dès 1917, dans «Le policeman», Charlot se piquait accidentellement avec l’aiguille d’une seringue contenant de la drogue et devenait littéralement enragé. Mais c’est dans les années 50 que, pour la première fois, deux films abordent de front l’aspect humain et authentique de la déchéance liée à la drogue. «Razzia sur la chnouf», adapté d’un roman d’Auguste Le Breton, est un polar noir réalisé par Henri Decoin en 1955. «Le Nantais» débarque des Etats-Unis pour restructurer le réseau de la drogue parisienne. En fait, il s’agit d’un inspecteur qui s’est introduit dans la filière pour mieux la démanteler. Tourné en grande partie dans des décors naturels, le film passionne le public par son côté documentaire, montrant sans fard les effets terribles de l’héroïne sur le comportement des intoxiqués. En revanche, la critique s’insurge de voir «tant de crimes et de vices complaisamment décrits». Un phénomène identique a lieu la même année, outre-Atlantique cette fois. La sortie de «L’homme au bras d’or», produit et réalisé par Otto Preminger, provoque une véritable levée de boucliers. Le code Hays, l’organe de censure officiel qui sévissait à Hollywood depuis 1928, déclarait : «Le trafic de la drogue ne doit être évoqué sous aucune forme: son existence ne doit pas être mentionnée pour ne pas éveiller l’attention des spectateurs». Il fallait tout le culot de Preminger et l’audace, de Frank Sinatra, qui accepte le rôle principal après avoir lu quelques lignes du script, pour oser braver ses foudres. Le résultat est hallucinant. Frankie Machine revient à Chicago après une longue cure de désintoxication. Mais les tentations de replonger sont grandes et il ne résiste pas longtemps. Ce formidable plaidoyer contre les méfaits de l’accoutumance annonce, par sa dureté et sa violence froide, les productions américaines des seventies consacrées à la drogue. Il est de bon ton, au milieu des années 60, de «fumer». Le monde artistique désacralise tout ce que les alcaloïdes pernicieux peuvent avoir de malsain.

Du coup, les jeunes s’y mettent, sans véritable discernement. Les marchands de mort découvrent un filon tout neuf et arrosent les lycées et les grandes écoles. Un marché d’enfer est en train, mondialement, de se déployer. L’usage de la came, sous quelque forme que ce soit, devient rapidement une manière de vivre chez les contestataires de tous bords et atteint son apogée fin 1968. «Peace and love» devient le slogan libérateur des étudiants, fils et filles de famille en butte à l’infâme patriarcat. Ils partent en nombre sur «Les chemins de Katmandou», sûrs et certains de rencontrer la vraie voie. Le film homonyme d’André Cayatte, tourné en 1969, s’apparente plus à un ramassis de clichés moralistes et larmoyants qu’à une véritable étude sur un phénomène sociologique important. Il en était de même l’année précédente avec «Cannabis», également interprété par Serge Gainsbourg. Ce fétide policier, signé Koralnik, se veut mode et dans le vent, il n’est que vieillot et déjà démodé. « More», réalisé en 1969 par Barbet Schroeder, vaut davantage par la musique des Pink Floyd que par son sujet faussement anarchiste. Les amours contrariées de deux hippies légèrement puants, que le LSD réunit, ne valent pas tripette, et le talent de Mimsy Farmer et la photo léchée du grand chef op’ préféré de François Truffaut, Nestor Almendros, ne suffisent pas à rendre crédible pareil magma. Mais grâce ou à cause de ce film, la musique est intimement liée à la drogue. Tous les musicos, saxophonistes, pianistes ou joueurs de triangle, sont assimilés, certes un peu vite, à des camés de haut vol, raides-défoncés du soir au matin, qui ne jouent leurs notes qu’entre deux «shoots». «Tous ne sont pas ainsi. Il en est qui boivent!», disait l’adage. «Ce sont les moins dangereux», s’exclamaient les policiers qui venaient de voir le magnifique film de Michael Wad-leigh, «Woodstock», en 1970, qu’ils jugeaient subversif. L’un des deux flics se faisait surnommer Popeye et interprétait le rôle principal dans… «The french connection», autrement dit la filière française, est le premier scoop médiatique de l’histoire de la drogue. Début 1970, on découvre un pont marin entre New York et Marseille par lequel transite la morphine-base.

Du coup, les jeunes s’y mettent, sans véritable discernement. Les marchands de mort découvrent un filon tout neuf et arrosent les lycées et les grandes écoles. Un marché d’enfer est en train, mondialement, de se déployer. L’usage de la came, sous quelque forme que ce soit, devient rapidement une manière de vivre chez les contestataires de tous bords et atteint son apogée fin 1968. «Peace and love» devient le slogan libérateur des étudiants, fils et filles de famille en butte à l’infâme patriarcat. Ils partent en nombre sur «Les chemins de Katmandou», sûrs et certains de rencontrer la vraie voie. Le film homonyme d’André Cayatte, tourné en 1969, s’apparente plus à un ramassis de clichés moralistes et larmoyants qu’à une véritable étude sur un phénomène sociologique important. Il en était de même l’année précédente avec «Cannabis», également interprété par Serge Gainsbourg. Ce fétide policier, signé Koralnik, se veut mode et dans le vent, il n’est que vieillot et déjà démodé. « More», réalisé en 1969 par Barbet Schroeder, vaut davantage par la musique des Pink Floyd que par son sujet faussement anarchiste. Les amours contrariées de deux hippies légèrement puants, que le LSD réunit, ne valent pas tripette, et le talent de Mimsy Farmer et la photo léchée du grand chef op’ préféré de François Truffaut, Nestor Almendros, ne suffisent pas à rendre crédible pareil magma. Mais grâce ou à cause de ce film, la musique est intimement liée à la drogue. Tous les musicos, saxophonistes, pianistes ou joueurs de triangle, sont assimilés, certes un peu vite, à des camés de haut vol, raides-défoncés du soir au matin, qui ne jouent leurs notes qu’entre deux «shoots». «Tous ne sont pas ainsi. Il en est qui boivent!», disait l’adage. «Ce sont les moins dangereux», s’exclamaient les policiers qui venaient de voir le magnifique film de Michael Wad-leigh, «Woodstock», en 1970, qu’ils jugeaient subversif. L’un des deux flics se faisait surnommer Popeye et interprétait le rôle principal dans… «The french connection», autrement dit la filière française, est le premier scoop médiatique de l’histoire de la drogue. Début 1970, on découvre un pont marin entre New York et Marseille par lequel transite la morphine-base.

Des laboratoires clandestins, camouflés au pourtour de la Méditerranée, s’emploient à la transformer en drogue «comestible». Ensuite, le réseau de dealers se charge de la vente et de la distribution. L’affaire, révélée par un revendeur repenti, éclate comme une bombe. Comment? La France est impliquée sans détour dans pareil trafic? Il convient de juguler! Les autorités nationales créent une brigade spéciale qui opère conjointement avec la DEA (Drug enforcement agency), l’organe officiel américain. Cette collaboration s’avère rapidement fructueuse et permet l’arrestation de nombreux trafiquants. Le réalisateur William Friedkin tourne, en 1972, le fameux «French connection», avec Gene Hackman et Roy Scheider dans les rôles principaux. La traque forcenée de deux flics new-yorkais pour confondre l’un des grands patrons de la drogue, un Français nommé Charnier, est filmée comme un documentaire et présente la lutte contre le fléau comme un travail de fourmi. Filatures incessantes, coups de filet manqués, le travail quotidien des flics obscurs et sans grade est ici montré sous son pire jour. Devant l’immense succès du film, la Fox confie à John Frankenheimer la réalisation d’une suite, «French connection 2», en 1975. Moins spectaculaire que le précédent, il vaut surtout par une séquence étonnante où « Popeye» (Gene Hackman) est drogué à l’héroïne pendant plusieurs jours par Charnier. La déchéance progressive, les effets désastreux sur le corps humain y sont montrés de manière hallucinante, quasi médicale. Flash-back : en 1971, Jerry Schatzberg réalise «Panique à Needle Parka. «J’ai essayé, disait-il, de montrer, à travers cette histoire d’amour pourrie par la drogue, un phénomène qui me semble terriblement dangereux : celui de la montée de la drogue qui s’effectue des classes pauvres de ce quartier déshérité de Needle Park à la classe moyenne de la bourgeoisie représentée par la fille. Il fut une époque où la drogue était un peu le privilège de quelques artistes et gens du monde en même temps que le secours apporté aux couches les plus pauvres de la population. Mais le drame, à présent, c’est que tout le monde est touché par une sorte de contagion dont on voit mal où et comment elle va s’arrêter».

Des laboratoires clandestins, camouflés au pourtour de la Méditerranée, s’emploient à la transformer en drogue «comestible». Ensuite, le réseau de dealers se charge de la vente et de la distribution. L’affaire, révélée par un revendeur repenti, éclate comme une bombe. Comment? La France est impliquée sans détour dans pareil trafic? Il convient de juguler! Les autorités nationales créent une brigade spéciale qui opère conjointement avec la DEA (Drug enforcement agency), l’organe officiel américain. Cette collaboration s’avère rapidement fructueuse et permet l’arrestation de nombreux trafiquants. Le réalisateur William Friedkin tourne, en 1972, le fameux «French connection», avec Gene Hackman et Roy Scheider dans les rôles principaux. La traque forcenée de deux flics new-yorkais pour confondre l’un des grands patrons de la drogue, un Français nommé Charnier, est filmée comme un documentaire et présente la lutte contre le fléau comme un travail de fourmi. Filatures incessantes, coups de filet manqués, le travail quotidien des flics obscurs et sans grade est ici montré sous son pire jour. Devant l’immense succès du film, la Fox confie à John Frankenheimer la réalisation d’une suite, «French connection 2», en 1975. Moins spectaculaire que le précédent, il vaut surtout par une séquence étonnante où « Popeye» (Gene Hackman) est drogué à l’héroïne pendant plusieurs jours par Charnier. La déchéance progressive, les effets désastreux sur le corps humain y sont montrés de manière hallucinante, quasi médicale. Flash-back : en 1971, Jerry Schatzberg réalise «Panique à Needle Parka. «J’ai essayé, disait-il, de montrer, à travers cette histoire d’amour pourrie par la drogue, un phénomène qui me semble terriblement dangereux : celui de la montée de la drogue qui s’effectue des classes pauvres de ce quartier déshérité de Needle Park à la classe moyenne de la bourgeoisie représentée par la fille. Il fut une époque où la drogue était un peu le privilège de quelques artistes et gens du monde en même temps que le secours apporté aux couches les plus pauvres de la population. Mais le drame, à présent, c’est que tout le monde est touché par une sorte de contagion dont on voit mal où et comment elle va s’arrêter».

Ces propos visionnaires cautionnent l’incroyable âpreté .de ce film grave et profond, dominé par l’interprétation tout en nuances d’Al Pacino, dont c’est le premier rôle. Love story d’un nouveau genre entre deux paumés pas gâtés par la vie, «Panique à Needle Park» nous fait découvrir avec subtilité un monde étonnant et marginal, tour à tour tendre et cruel. Autre huis clos, rural et français celui-là, puisqu’il s’agit de «La horse», réalisé en 1969 par Pierre Granier-Deferre avec Jean Gabin. Il interprète un agriculteur tyrannique qui découvre par hasard qu’un de ses petits-fils se livre au trafic de drogue. Il prend les choses en main et règle leur compte aux trafiquants. La drogue n’est ici qu’un prétexte pour mettre en valeur le courage d’un seul homme. Mais l’année suivante, un film, véritable reflet de toute une génération, va susciter enthousiasmes et polémiques. Il s’agit de «Woodstock». Réalisé entre le 17 et le 19 août 1969 à Bethel, une toute petite ville de l’Etat de New York, par Michael Wadleigh pendant l’un des premiers grands festivals de pop music, «Woodstock» reste la référence obligatoire à l’époque «Peace and love». Ce concert dément, qui réunissait, entre autres, Joan Baez, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who et Santana devant 500 000 spectateurs, révélait aux bons bourgeois ébahis l’existence d’une certaine jeunesse, dépravée à leurs yeux, puisque permissive et libérée, à moitié nue, fumant des joints, la fleur au bandeau. Indiscutablement Mai 68 est passé par là.

Ces propos visionnaires cautionnent l’incroyable âpreté .de ce film grave et profond, dominé par l’interprétation tout en nuances d’Al Pacino, dont c’est le premier rôle. Love story d’un nouveau genre entre deux paumés pas gâtés par la vie, «Panique à Needle Park» nous fait découvrir avec subtilité un monde étonnant et marginal, tour à tour tendre et cruel. Autre huis clos, rural et français celui-là, puisqu’il s’agit de «La horse», réalisé en 1969 par Pierre Granier-Deferre avec Jean Gabin. Il interprète un agriculteur tyrannique qui découvre par hasard qu’un de ses petits-fils se livre au trafic de drogue. Il prend les choses en main et règle leur compte aux trafiquants. La drogue n’est ici qu’un prétexte pour mettre en valeur le courage d’un seul homme. Mais l’année suivante, un film, véritable reflet de toute une génération, va susciter enthousiasmes et polémiques. Il s’agit de «Woodstock». Réalisé entre le 17 et le 19 août 1969 à Bethel, une toute petite ville de l’Etat de New York, par Michael Wadleigh pendant l’un des premiers grands festivals de pop music, «Woodstock» reste la référence obligatoire à l’époque «Peace and love». Ce concert dément, qui réunissait, entre autres, Joan Baez, Joe Cocker, Jimi Hendrix, The Who et Santana devant 500 000 spectateurs, révélait aux bons bourgeois ébahis l’existence d’une certaine jeunesse, dépravée à leurs yeux, puisque permissive et libérée, à moitié nue, fumant des joints, la fleur au bandeau. Indiscutablement Mai 68 est passé par là.

«Sous les pavés, la plage», pouvait-on entendre, et les fils de famille désertent leur plan de carrière pour s’éclater en Ardèche ou à Katmandou. Pendant cette courte durée, l’usage de la drogue douce est banalisé et devient pour beaucoup l’occasion de se libérer d’un joug familial castrateur. Aux USA, le mouvement est nettement plus politique car intimement lié à l’opposition de beaucoup de jeunes à la guerre du Vietnam. Cela dit, «Woodstock», s’il est révélateur d’un certain état d’esprit de la fin des Sixties et du début des Seventies, montre à quel point, musique et alcaloïdes sont intimement liés. Il est de notoriété publique que de nombreux artistes se droguent, en partie pour échapper au stress. Des jazzmen sanctifiés par «Bird» (1988), de Clint Eastwood à «Tommy», l’opéra-rock des Who, transcrit par Ken Russell en 1975, en passant par « Lenny» (1973), la biographie de l’humoriste américain Lenny Bruce, filmée en noir et blanc par Bob Fosse, ou »The Rose» (1979), de Mark Rydell avec Bette Midler, le cinéma musical se veut le reflet d’une réalité très forte et concrète. Les années 80 voient s’intensifier la lutte contre la drogue. Finie la période hippie où, croyait-on, la came libérait à bon compte. Certains pays, comme la Thaïlande ou le Pérou, pourtant berceaux des plus grosses récoltes, vont jusqu’à condamner à cinquante ans d’emprisonnement (et dans quelles conditions !) les possesseurs de quelques doses d’héroïne. Qu’on se rappelle le magnifique film d’Alan Parker, «Midnight express». Le propos se fait plus grave, et le cinéma en rend bien compte. Le retour, chez son père, de Bruno Calgagni après cinq ans passés dans un pénitencier américain pour usage et trafic de stupéfiants s’avère particulièrement difficile («Un mauvais fils», de Claude Sautet, en 1980). Le drame criminel réalisé en 1981 par Juliet Berto et Jean-Henri Roger, «Neige», prend le prétexte du polar pour fustiger l’odieux trafic. «Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée…» (1981) constitue un témoignage poignant sur l’infâme déchéance d’une gamine, sans issue, dans un Berlin cauchemardesque. L’inspecteur Lambert, ex-flic à a vie pourrie par l’overdose de son fils, mène une lutte désespérée contre les dealers d’un Paris nocturne et gluant dans «Tchao Pantin» (1983), de Claude Berri. Le jeune Tony Montana, triste héros du «Scarface» de Brian De Palma l’année suivante, «snife», en totale dégénérescence, l’équivalent d’un quintal de coke. Le jeune BCBG américain de «Crack in the mirror», interprété et réalisé en 1989 par Robby Benson, se retrouve trafiquant sans le vouloir pour rendre service à un ami. La même année, Pierre Jolivet réalise «Force majeure» où deux copains partent en Asie du Sud Est pour récupérer leur ami, condamné à mort pour quelques grammes de hachisch. En 1990, Emmanuelle Béart incarne une ex-droguée, sur les voies de la rédemption grâce au théâtre, dans «Les enfants du désordre» de Yannick Bellon. Pourtant, l’heure n’est pas à la rédemption, mais à la lutte farouche, féroce contre un fléau dévastateur et sale, à qui on doit cette engeance franchement dégueu qui s’appelle le Sida.

Mais que faire? Le pouvoir de la drogue fait vaciller des Etats, les banques les mieux en place blanchissent impunément du fric puant et malgré l’avertissement, sous couvert d’un roman de Sulitzer dans «Cartel», rien n’évolue dans le meilleur sens. Il convient seulement, à notre niveau, d’aiguiser notre vigilance! «La douleur devenait maintenant intolérable. Tout son corps irradiait la plus incroyable des souffrances. Elle n’eut pas l’impression de mourir. Seulement celle de crever».

Leave a Reply